講演者:本川哲代(イントロ文:藤田りか子)

農林水産省では、野生鳥獣による農作物被害の軽減や資源の有効活用など、鳥獣対策において特に優れた取り組みを行っている個人・団体・自治体を対象に、「鳥獣対策優良活動表彰」を毎年実施している。2025年2月に行われた「第12回全国鳥獣被害対策サミット」での表彰式では、北海道で「むかわのジビエ」を運営する本川哲代(もとかわ あきよ)さんが、捕獲鳥獣利活用部門において農村振興局長賞(個人)を受賞した。

本川さんの取り組みは、単なるジビエの処理や販売にとどまらず、狩猟倫理やアニマルウェルフェアの理念を基本に据えて実践している。その点が高く評価されこの分野で唯一の受賞者となった。本川さんについては本サイトにて金森万里子さんが「動物のウェルフェアはペットだけのものではない?〜狩猟における動物福祉を考える」で紹介してくれているのでご存じの方も多いはずだ。本稿では、農村振興局長賞に際しての講演を紹介したい。

シカたちとの約束

今日はよろしくお願いいたします。実はですね、私、北海道からここに来る間に、シカたちがですね、トコトコとやってきて

「明日、霞ヶ関に行くのか」

と聞いてきた。

「行くよ、害獣被害対策サミットに出るんだ」

って言ったら

「あ、あの人間が人間だけでしゃべるあれね」

なんて。お前ひどいこと言うね、なんなんだ?って言ったら、

「ちょっと僕たちのこともね、言ってきてほしいんだよ」

と。

「ああ、それもあるかな、なるほどね、分かったよ」

それで動物達との約束ということで書いております。「お前たちのことを言ってくるよ」っていうお話ですね。

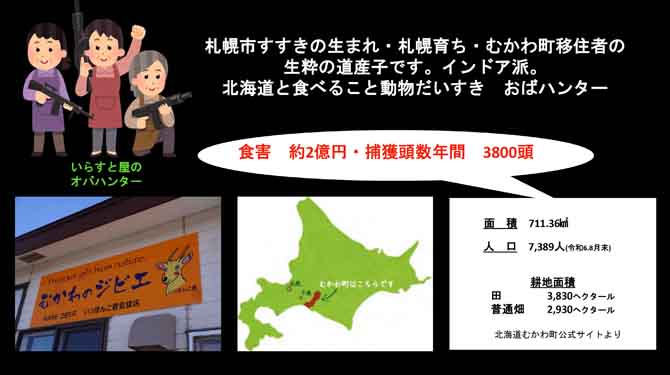

私のことを少しお話いたします。私、むかわ町に住んでいるんですけれども、移住者でございます。むかわ町はですね、上の地図の赤いところのあたり。ししゃもで有名な小さな町。(シカによる)食害がなかなか多くて、約2億円。駆除数は3800頭。これ私が全部やってるわけじゃないんですけれども。とんでもない数なんです。そのぐらい食害に悩まされております。

食害は田んぼだったり、あの木のところだったり、牧草だったりとかね、結構あるんですけども、なかなかすごい被害になっております。

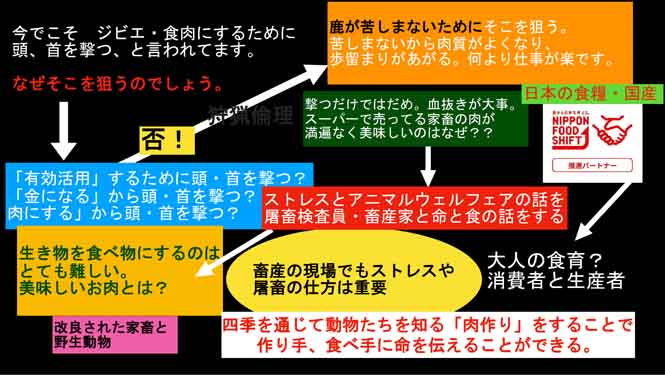

日本の狩猟方法や駆除対策こそ、アニマルウェルフェアの概念が必要

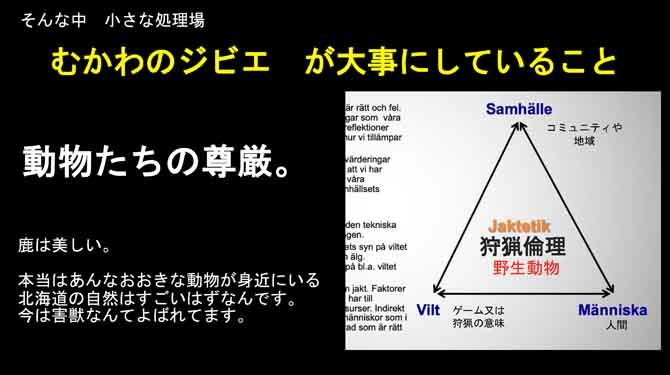

そんな中、すごい小さな規模でやってる処理場なんですけども、大事にしていることはですね、「動物たちへの尊厳」です。シカって私、美しいと思ってます。でも今って大量に殺したりとか、凄く無駄にされているような気がしていて。で、この資料にある(上の右図)「倫理」っていう言葉、これは日本の狩猟免許のテキストには載ってないんです。でも、スウェーデンなど海外の狩猟免許を取るためのテキストには結構載ってる言葉です。

皆さんのアニマルウェルフェアって言葉、知ってますか?(会場の聴衆が数人手を挙げる)知ってる方いますね!ああああ、素敵です。そうなんですよ、日本ではアニマルウェルフェアって畜産とか酪農、犬、猫たちに使われることが多いと思ってます。海外ではもっと広い概念として使われているんですけれども。

アニマルウェルフェアの「5つの自由」っていうのがありまして、これを私は野生動物たちにも当てはまるってことを今日伝えたいと思います。

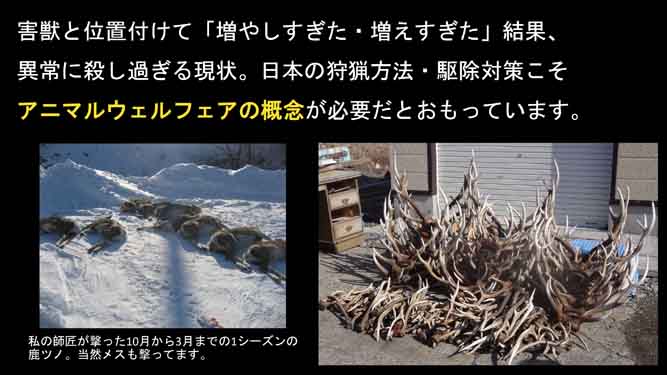

シカを害獣と位置付けて、「増やしすぎた」「増えすぎた」などと言いますが、これ、シカだけの問題じゃなくて、我々人の行為や生活環境も原因となっています。過剰な保護(北海道では過去に過剰に保護をしたという経歴がある)や過剰な捕獲数、なにもかも極端です。環境に関すれば、森林管理だと植林の問題、ソーラーパネル設置による森林開拓、シカとの交通事故もあります。アーバンディアなどと言われるほど、シカは都会にも出没するようになりました。するとダニが広がりやすくなるために、犬や猫にダニが付き、それが家に持ち込まれる。すると田舎だけではなく都会の人間にも脅威となる。

「野生動物の環境も人間と密接している」ということを常に我々の頭の隅に置いておけば、このような状況にはならなかったのではないか、とこの世界に入って反省しています。そして今、異常にシカを殺しすぎてるのがその現状だと。だから日本の狩猟方法や駆除対策こそ、アニマルウェルフェアの概念が必要だと思っています。

処理場で見てきたシカたちの受難

なぜアニマルウェルフェアなんて突然言い始めたか。今日はですね、獣害対策の転換点ということで、これは私が何か水平展開したりこんなことをやってるよっていう話じゃなくて、獣害対策に関わる人の意識の転換点というところでお話したいとおもってます。

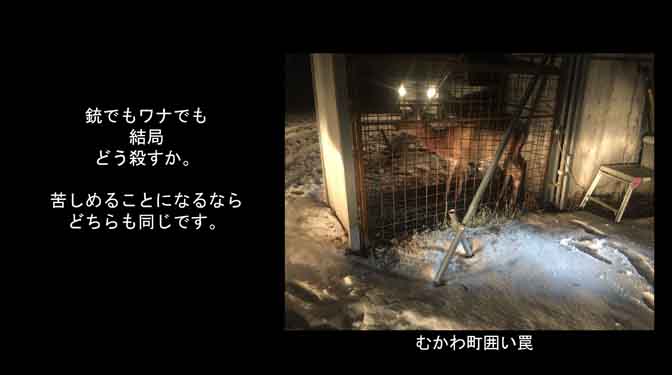

処理場始めてからですね、ものすごくたくさんの動物たちが受難していることを見てきました。これ罠にかかっていたシカなんですけれども(上の写真右)、私が行ってそのシカを撃って連れてきたら、尻尾がなかったってことに気がつきました(※1)きっとね、痛かったんじゃないかなって。

編集者注:シカの駆除は、日本では主に罠猟や銃猟によって行われている。このシカは、くくり罠にかかって捕獲されたものと思われる。完全に殺捕獲されたわけではなかったようで、生きたまま罠を外し、尻尾だけを切り取られてそのまま放置されたと推測される。その後、傷が癒えた頃に別の場所で立っているところを本川さんが発見し、銃で撃ったのち処理場に運んだ際、尻尾がないことに気がついたという。くくり罠の狩猟免許を持っている人の中には、銃を所持せずに撲殺したり(あるいは気絶させることもある)、電気ショックを用いて駆除を行うケースが多い。「いずれ死ぬだろう」という思い込みのもと、確実に殺す、あるいは死亡を確認しないまま放置したことが、このような痛ましい事例を招いてしまった。

※1:むかわ町では駆除対策として、有害鳥獣駆除ハンターが捕獲したエゾシカの尻尾を役場に提出することで、1頭あたりの報奨金を支給する制度を設けている。

これも罠による足の欠損ですね(写真上、右と左)わかりますかね。こういう風に怪我してる子が多いということです。

害獣だからと言って、どんな殺し方をしてもいいわけがないんですね。なんかそれに駆除ハンターが慣れちゃってる気がします。自分の食べたい部分だけ採ったり。体の一部を切り取って捨ててきていいわけがない。そういう「人間の楽」を追求すると、やはりこういうふうに捨てられているシカ、つまり撃って殺して尻尾だけ取ってくる、銃でのかすり傷が半矢になってたりとかですね、こういうことがよく起きるわけです。

とはいえですね。仕方がないこともあると思ってます。先ほど言った3800頭。これは私一人では到底お肉にすることができないです。そして被害も大きい。人は被害を受けてる。でも動物も受難してるってことなんですね。狩猟者として人として、こういうことをいつまでも続けてはいけないんじゃないか。それは私がシカの体を見て、思ってきたことですね。

これよく使う資料なんですけど(写真上)、「痛みと苦しみの可視化」といって、すごい極端なものを持ってきました。罠でとって、しばらく放置されてですね、電気とめで入れたもので(写真上、右側のシカの体)と立ってるところを銃で撃ったもの(左側のシカの体)の差です。

これですね、銃が良いとか罠がダメとかじゃなくて、銃でも罠でも結局どう殺すか、だと思ってます。シカを苦しめることになるならどっちも同じです。

全てのシカを処理場に運べるわけではないが

シカの数を減らすための効率の良い殺戮か、食資源としてジビエとして使う効率の悪い捕獲か、いつもここも悩むんですけれども、先ほど言ったように、全部は処理しきれないんですね。むかわ町におきましては、まあ、これはしょうがないことなんだろう。ハンターがですね、ジビエとして処理場に運ぶのはなかなか大変。「意識の部分」でも大変だということです。

でも楽なんですよ、撃って捨ててくる方が。で、私もそうだったんです。もう、ただただただただ殺してきました。すごい数を殺したんですよ。それで駄目だと思ったから処理場を作ったんですね。こんなことやってたら人としてどうなんだろう。動物大好きなんです、私。こんなことするために私、鉄砲を持ったんじゃないよ。

そんなこと思って、まあ、ちっぽけな正義感で小さい処理場作ったんですけども。ほかのハンターさんに「(処理場に)持って来てくれ」と言って意識改革してもらうのは大変だ。でも、コツコツやることは必要だと思ってます。なので、せめて自分が撃ったシカと処理場に運ばれたシカだけでも肉にすることにしました。処理場として、殺された動物たちにできることは何か、そういうことを常に考えています。シカという生きてた動物の行き着く場所は箱を作れば処理場。でもそれを「食べる、胃袋に収める」ところまでやるのが処理場の本当の使命なのかなと思っています。

本当に本当にすごい数のシカを今獲っているんです、北海道、全国どこでもそうだと思うんですけど。処理場は増えています。多分、処理場を始めている皆さんはそういう気持ちで始めた方も多いのではないでしょうか。

苦しませない殺し方:狩猟倫理

で、今でこそそのジビエと言われて「頭を撃て」とか「首を撃て」とか言われています。なぜそこを狙うんでしょう?考えたことありますか?

– 有効活用するためですか?

– お金になるからですか?

– お肉にするためですか?

違いますね。先ほど言った狩猟倫理です。シカが苦しまないためにそこを狙う。苦しまないから肉質が良くなり、歩留まりが上がる。何より自分たちの仕事が楽なんですね。で、さらに撃つだけではダメなんです。血抜きっていう工程がありまして…。

スーパーで売ってるお肉がまんべんなく美味しいのはなんででしょうかね?シカは臭いとか硬いとか、さんざん言われ放題なんですね。それは改良された家畜と野生動物の差があるから、という話もあるんですけども…。

でも最近私はですね、その屠畜の検査員とか畜産課の方とかと、命と食の話をするんですね。一次生産業つまり農林水産業の人たちとすごく話します。やっぱり畜産の現場でも「ストレスとか屠畜の仕方はすごく重要だ」と言ってますね。

ならばやっぱりジビエは四季を通じて動物たちを知る、肉づくりをすることで、作り手とか食べ手にまで命を伝えることができるんじゃないか、と私は考えています。

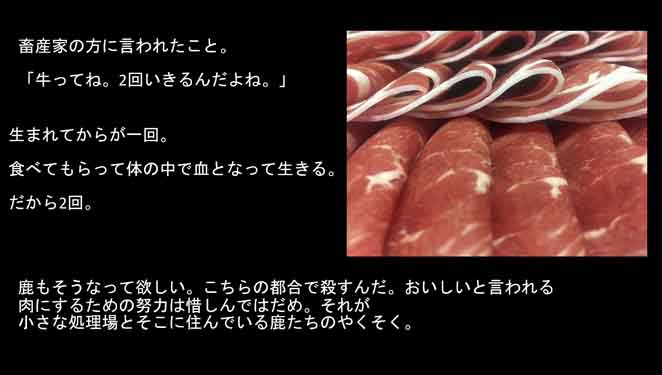

畜産家の方に言われたんですけど、ウシってね、2回生きるんだよねって言われました。生まれてからが1回で、食べてもらって体の中で血となって生きる。だから2回。美味しいと言えるような食べ物にするために、やっぱり改良もしてきたし、そういうお料理の仕方も我々は知ってます。で、シカもそうなってほしい。ただ捨てられるのではなく。

でも、こちらの都合で殺してるんですね。できないこともあるけれども、美味しいと言われる肉にするための努力は絶対惜しんではダメだと思ってます、人として…。それが私とそこに住んでるシカたちとの約束で、これを話しておいてくれと言われ、頼まれました。

シカの苦しみと肉の質の研究も手伝う

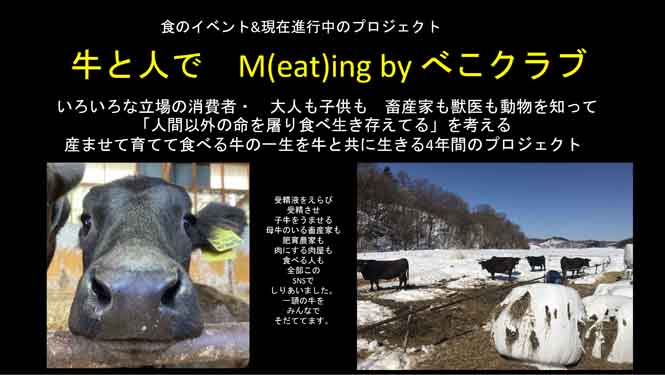

私、ちょっと変わったプロジェクトをやってまして、「牛と人でM(eat)ing」っていうのがあるんですけれども。いろいろな立場の消費者、食べる人もそうだし、大人も子供も畜産家も獣医も「動物を知って、人間以外の命を食べて生きながらえている」っていうことをすごくよく話す場なんですけれども。育てた牛がと畜されまして、3月18日に「食べる会」をします。

もう一つ、アカデミックなお手伝いなんかもしてまして。これすごく大事なことだと思いました。利活用の補助金とか助成事業なんかも出てるんですけども、この研究とか研究者の方までに広く対象を広げてもらえたらなと思います。それはもう、全ての動物たちのために、です。

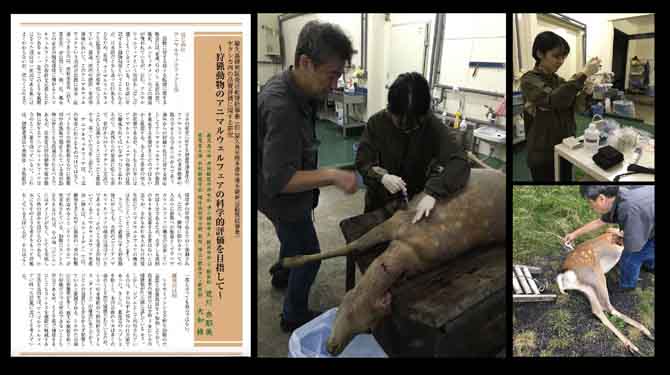

これ、鹿児島大学の大和先生なんですが(写真上、左)、撃った場所で血を採って、処理場に運んでからまた血を採って、その血液を調べてどれだけ変化があるかという研究をなさっていて、そのお手伝いをしました。

先生が執筆されている文章もちょっとあるんですけれども(写真上、左)、もしこれ資料の方で読めるようだったら、読んでいただきたいと思います。なかなか面白いことが書いてあります。

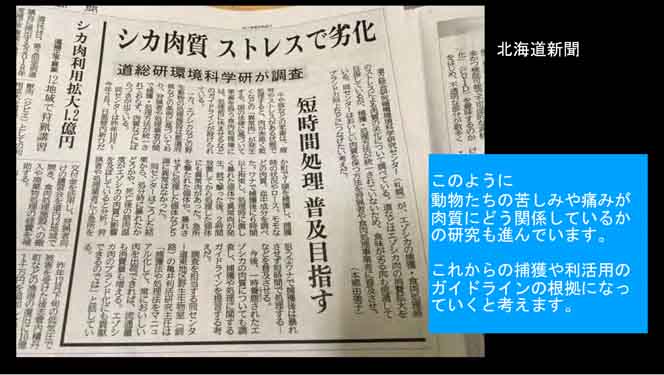

そして、このように動物たちの苦しみとか痛みがですね、肉質にどう関係しているかの研究もすごく進んでるんですね。これからの捕獲とか利活用のガイドラインの根拠になっていく、と私は考えています。

それに共感してくれたお店というのがありまして、それは飲食店さんです。やっぱり食べ手に届けてくれる。東京のお店ちょっとあるんで、もしよかったら東京界隈の方ね、行ってみてください。ジビエのお店もね、すごく使ってくれるところたくさん増えました。私たちはレストランのシェフのことを「シカの里親さん」と呼んでます。

倫理的に殺されたシカならではのその他の有効利用

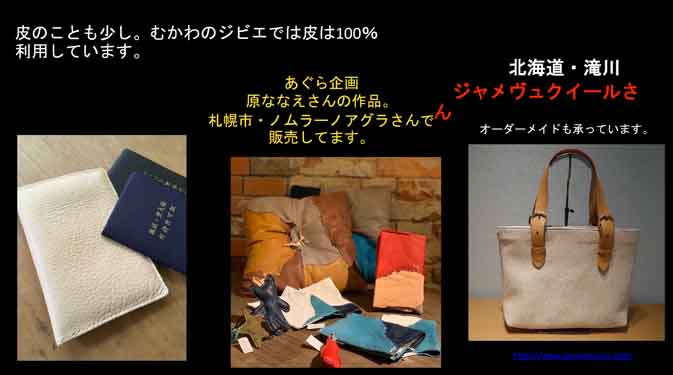

あと、皮のことも少しお話しますね。ウチ、小さい処理場だからこそできると思ってるんですけども、皮も100%利用できてます。たくさんの人とこう繋がることで、皮のデザイナーさんと知り合って。「何とか皮欲しいんですけど〜」っていうことで。

それで大きい冷凍庫買いました、この皮のために。で、腐らせないように冷凍保管して溜まったらどんどん出すような感じですね。

剥皮しまして、小さくきれいに畳んで。そして北海道からやっぱり本州に出すのって、すごくお金かかったりするんですよね。でも、シカたちのために取り組んでいることです。78デシ(※2)って書いてるんですけど、エゾシカ大きいのでね、大きい子で、150とか180デシぐらいまで大きな皮できます。

※2:デシとは皮革の面積単位。 10cm×10cm の正方形を「1デシ」とよぶ。

首を撃って綺麗に剥皮できる施設があるからこそ、一枚皮ができてカバンとか大きなものが作れると思っています。

人に褒められなくてもいい。シカに褒められる処理場

最後になるんですけども、私が取り組んでいることですが、

「人に褒められなくてもいい。シカに褒められる処理場」

を目指しています。シカの尊厳を守って命を食べ物に変えること。尊厳、尊厳って言っていますけど、ちょっとここでは長ったらしくなるから言えないんですけど。要は、はずかしめをシカに与えたくないんですね。

あとは肉を通してシカの生き様を伝えること。自分が獲ったから美味しい、とかじゃなくて、食べ手にその生き物の姿を食材として繋げる。料理人、食べる人は全力で料理したくなるお肉にすること。

私はもともとハンターから入りました。でも何とかしたいと思って処理場を作った…。ただのモノ殺しだったわけです。でも処理場を始めたときに、シカたちの声を聞ける屠人(ほふりびと)になること。これは畜産の屠畜場の方ともよく話すことなんですけれども、生き物を人間の食べものにするのは大変なことなのだ、ということです。今日ここに私が立てたのは、関わってくれた農家さんとかいろんな方のおかげだと思ってます。

今日2月14日はですね、わたくし、あの、むかわのジビエを建てて9周年目になりましてですね、とてもいい日になったと思っております。今日ですね、帰ったら町長にすぐ報告するんじゃなくて、シカたちに「お前たちのことちゃんと話してきたよ、みんな聞いてくれたよ」っていうのを伝えたいと思います。

これで私の発表終わります。ありがとうございました。

本川さん追記:

講演では10分くらいで詰めて話したのでかなり端折っていた部分を補足して、藤田りか子さんに文字起こししていただきました。 拙い発表でしたがこのように取り上げていただきとても嬉しいです。

【関連記事】