文:尾形聡子

[photo by Chalabala]

痩せたくてもまったく痩せられない…。年がら年中あちこちで耳にする言葉ですよね。人だけでなく家庭犬の世界にも肥満は蔓延し、健康を脅かす存在となっています。

なぜ太るのか、単純には摂取カロリーが消費カロリーを上回る状態が続くからということなのですが、肥満はカロリーの摂取状態や運動状況などの環境要因だけが影響するものではありません。遺伝的な要因も合わさって生ずる複雑な病気だと考えられています。

英国ケンブリッジ大学のEleanor Raffa博士率いる研究チームは、犬と人、両者の健康に役立てられるような肥満の遺伝的基盤、メカニズムをより深く理解するための研究を続けています。博士のチームが最初に着目したのは動物病院に訪れるラブラドール・レトリーバーに太めの個体が多く、食欲が旺盛だという点でした。そして2016年に初めて、POMC遺伝子の変異がラブの肥満と関係している可能性を示唆する研究結果を発表しました(以下の記事を参考に)。

その後チームはPOMC遺伝子の変異がどのようにして肥満を引き起こしているのかを理解するために研究を続けたところ、それが空腹感や基礎代謝量に影響をしていることも突き止めました(2024年、以下の記事を参考に)。

チームはそこにとどまらず、さらに研究を続けました。なぜなら肥満は複数の遺伝的な要因が関与していると考えられているためです。これまでの研究から人の肥満は40〜70%が遺伝が関与しているといわれており、BMIと関係する遺伝子座は1,100以上同定されています。

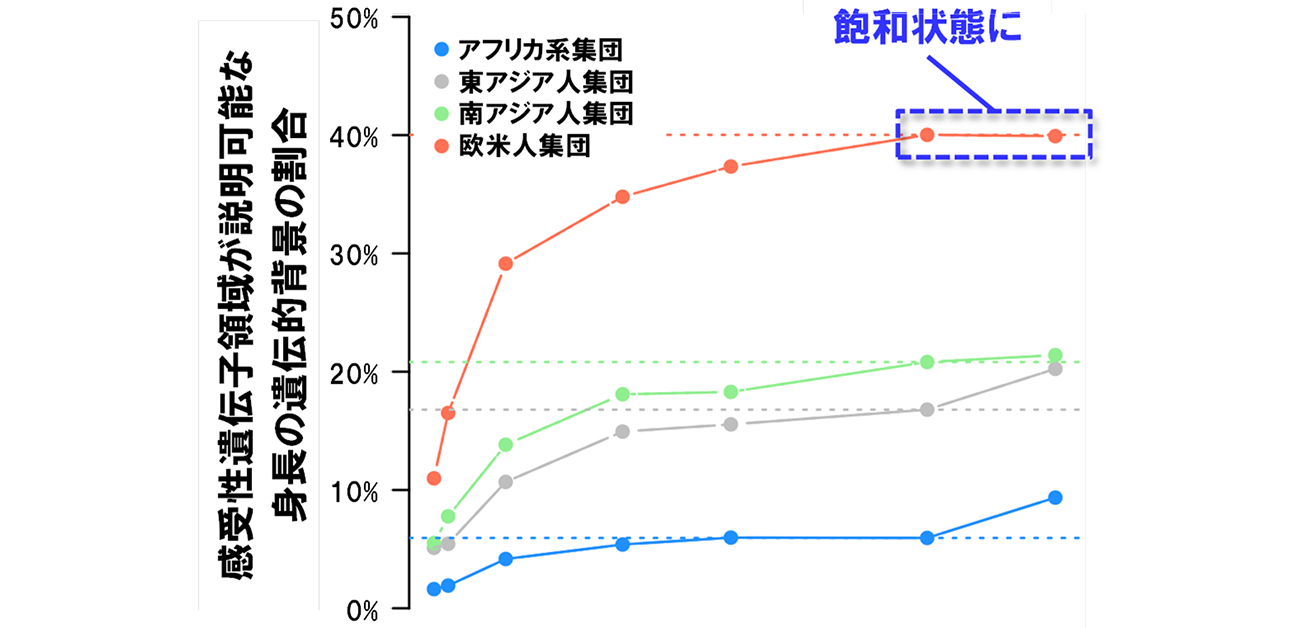

ちなみに太りやすさと同じく環境と遺伝の両方から影響を受ける身長については、身長の個人差を説明する感受性遺伝子領域を12,111箇所発見した研究が2022年に発表されています。それだけの数があっても身長において遺伝が影響する割合はどの人種集団においても半分にも満たないことが示されています。

人の重度の肥満や早期肥満(小児発症)の場合は、単一遺伝子性肥満(一つの遺伝子の変異で肥満を発症するケース)である場合が多いのですが、一般的に観察される肥満においては身長と同じように多くの遺伝子の影響を受けていることは前述したとおりです。人種集団などと比べると犬種という集団においては明らかに遺伝的多様性が低いため、複数の遺伝子が関与してくるような体質や気質などを解明するにあたり、少ない解析対象(頭数)で特定の遺伝子変異を突き止めやすいとされています。

[photo by fotorince]

摂食コントロール経路に関わるDENND1B遺伝子

Science誌に発表されたRaffa博士主導の新たな研究では、241頭のラブを対象として肥満に関するゲノムワイド関連解析(GWAS)を行いました。GWASとは、個体のゲノム全体の遺伝情報を調べ、その中で遺伝的な変異/バリアント(一塩基多型など)が特定の疾患や形質にどのように関連しているのかを明らかにする研究手法です。

その結果、12の遺伝子を含む5つの遺伝子領域が犬のBCS(ボディ・コンディショニング・スコア)と関連していることが示されました。その中で人の肥満との遺伝的な関連性を調べたところ、5つの遺伝子が人と犬の両方に関係していることがわかり、特に、DENND1B(DENN domain containing 1B)遺伝子内の特定のバリアント(塩基の変異)が肥満と最も強く関連していました。そのバリアントを持っている犬は持たない犬よりも体脂肪が約8%多いこともわかりました。

DENND1B遺伝子は主に細胞内でのシグナル伝達に関与する働きを持ちます。特に脂肪細胞の中でエネルギーのバランスや食欲の制御に関連する神経回路の調節に関わると言われていますが、すべての働きが明らかになっているわけではありません。

先に、食欲をコントロールするメカニズムについて簡単に説明しておきます。まず、白色脂肪細胞からレプチンと呼ばれるホルモンが分泌されると視床下部に作用し、そこからメラノコルチンという食欲やエネルギー代謝の調節に関わるペプチドホルモンが分泌されます。そしてそのメラノコルチンが同じく視床下部の神経細胞に存在するメラノコルチン4受容体(MC4R)に結合すると神経回路が作動し、エネルギー消費量を増加し空腹感を軽減させることで抗肥満作用をあらわします(MC4Rシグナル経路;詳しくは以下のリンクを参考にしてください)。

このMC4Rシグナル経路は飢餓時には食物摂取を促進し、体に十分なエネルギーが蓄えられているときには食物摂取を抑制するという、体の恒常性(ホメオスタシス)を保つために重要なシステムなのですが、このシグナル経路においてDENND1B遺伝子が過剰に発現するとMC4Rのシグナル伝達を妨げ、空腹感を軽減させられずにいる可能性があることを研究者らは突き止めました。

さらに研究者らは、GWASで肥満との関連性がみられた16の一塩基多型(SNP)から犬の肥満リスクを予測する多遺伝子リスクスコア(ポリジェニックリスクスコア)を作成し、一般の家庭犬において調査を行いました。多遺伝子リスクスコアの結果と家庭での犬の活動レベルや食欲、食べ物の量などとの関連性を調べると、多遺伝子リスクスコアの高い犬は食べ物への興味が強く食欲が旺盛であることが示されました。これは、人において肥満の多遺伝子リスクスコアが高い人にも見られる傾向だそうです。

遺伝的影響もさることながら、「ラクして美味しいものを食べたい」と思う性格的な傾向も、犬と人で共通することが以前の研究で示されています(以下の記事を参考に)。

[photo by Pixel-Shot] 水でも太るなんて言わないで。水分摂取量の変化はほかの病気を発見するためにも重要な兆候になることがあります。

体重管理は人よりも犬の方がやりやすい?

今回の研究結果を受けて思うのは、肥満リスクが高いか低いかは犬(犬種傾向もあれば、個体にもよる)によりけりではあるものの飼い主が管理できないものではない、ということです。実際に、多遺伝子リスクスコアの高かった犬でも健康的な体重を保つことのできている犬もいて、それはすなわち飼い主が食事と運動の管理をきちんと行えば結果は伴ってくるということをあらわしています。一方、スコアが低かったラブは、飼い主の厳しい管理がなくとも正常な体重を維持できていたようです。

もちろん肥満スコアに悩まされることもなく、特に気にせずに日常生活を送ることで体重維持ができるなら、それに越したことはありません。しかし、遺伝的な部分についてはどうやっても変えることはできないものです。ラブ以外の犬種においてもラブの肥満と関係のある遺伝子が原因となっているかどうかはわかりませんが、ラブに限らず食欲が旺盛でぽっちゃりした愛犬と暮らす飼い主の方は、ぜひ一度、愛犬の食生活や運動量などの日常生活を見直してみてください。少し前のイギリスの研究で太りやすい犬種を調査していますので、特に若犬と暮らしている方は以下の記事も参考にしていただければと思います。

ラブに食欲旺盛な個体が多い理由のひとつとして、そのような犬の方がトレーニングがしやすかったため、選択繁殖によってその遺伝情報が広まったとも考えられています。おやつでトレーニングがしやすい犬はちょっと注意が必要かもしれないですね。

こういう研究が出てくると、脳の中で自然に生ずる摂食欲求をコントロールすることの難しさを感じます。犬は飼い主が管理することができますが、人は自分ひとりだけではなかなかうまくいかないものです。そんなときこそ犬と一緒にグループダイエットをしてみてもいいのかもしれません。

なにより愛犬には健康に長生きして欲しいですし、愛犬も飼い主さんが元気でいてくれないと困ってしまうでしょう。適切な体重範囲内にいることはお互いの生活の質を高め合うためにも大切かもしれません。

【参考文献】

【関連記事】