文:尾形聡子

[photo from Adobe Stock]

犬にさまざまな遺伝病が発症することが日本で知られるようになったのは、イギリスBBCのドキュメンタリー番組「犬たちの悲鳴〜ブリーディングが引き起こす遺伝病」が2009年(2008年制作)に、その続編である「続・犬たちの悲鳴 告発から3年」が2012年にNHKで放送されたことが大きなきっかけだったと思います。その後2017年には日本の犬の遺伝病の状況を伝える番組がNHKで放送され、犬の健康が危ぶまれていることをさらに大勢の人が知ることになったはずです。

遺伝病には一つの遺伝子の変異によって発症するものもあれば、複数の遺伝子が原因となるものもありますが、基本的に一つの遺伝子によって発症することがわかっている遺伝病については遺伝子検査により病気か否かを判断することができます。繁殖する際に遺伝子検査を行うことで、親から子へと病気の遺伝子を受け継がないようにすることが可能になるのです。

若い年齢で発症する病気の場合は繁殖ラインから外しやすいのですが、問題になりやすいのがある程度の年齢になってから発症する病気です。そのような病気の場合、繁殖可能な年齢のときにはまだその病気を発症していません。そのため、将来的に発症する可能性があるとは知らずに繁殖個体として使ってしまえば、病気が水面下で広がっていってしまう恐れがあります。それがドッグショーでチャンピオンを幾度となく獲ったようなオス犬で、ブリーダーから種オスとしてひくてあまたのような場合には、ものすごいスピードで広がってしまう可能性もあります。

そんな病気のひとつが変性性脊髄症(DM)です。DMはシニア世代に入ったころから発症し、最初は後肢の運動失調に始まり、数年かけて全身が麻痺していき死に至る恐ろしい病気です。残念ながら現在のところ有効な治療方法はありません。この病気は常染色体劣性遺伝することがわかっていて、ジャーマン・シェパード、ウェルシュ・コーギー・ペンブローグ、ボクサーなどで好発しますが、日本においてはとりわけコーギーの発症率が高いことが知られていました(以下の記事も参照ください)。

DM発症の原因遺伝子、スーパーオキシド・ジスムターゼ1(SOD1)の変異が同定されたのが2009年。その後、コーギーではSP110 nuclear body protein(SP110核体タンパク)遺伝子が発症リスクと進行状態に影響を及ぼすモディファイヤーである可能性が示されていて、SOD1遺伝子だけではこの病気のすべてを説明できないところがあるのが現状です。ですので、犬種にもよりますが、現時点ではDMは不完全なタイプの常染色体劣性遺伝をする遺伝性疾患と考えられています。

とはいえ、SOD1遺伝子がDM発症に大きく関わっていることは確実で、遺伝子検査をすることでその個体がアフェクテッド(発症の可能性)なのか、キャリア(片親から病気の遺伝子を受け継いでいるが発症はしない)なのか、あるいはクリア(遺伝子変異なし)なのかを明らかにすることができるため、病気を減らしていくためには遺伝子検査を利用した上での繁殖管理が求められます。ただし、コーギーのように変異遺伝子が高い頻度で見られる場合、アフェクテッドの個体の繁殖は避けるべきですが、キャリアまでも一気に繁殖から外してしまうと逆に近親交配が進み、遺伝的多様性が失われてしまいかねないという危険があります。

[photo from Adobe Stock]

大手ペット保険会社、アニコムの取り組み

2017年から犬猫の遺伝病撲滅に向けた取り組みを行なっている、大手ペット保険会社のアニコムは、遺伝子検査の推進とともに、はたして遺伝子検査が犬猫たちの遺伝病の発症リスクを下げることにつながっているのかどうかについても調査を続けています。2020年に発表されているプレスリリースの時点ですでに、SOD1遺伝子の検査から、コーギーのアフェクテッドの頭数が減ってきていることが示されていますが、さらに最近のデータを含めて解析した論文を発表しました(現時点ではプレプリントでの発表になります)。

上述したように、原因遺伝子がわかっている遺伝病を減らしていくには遺伝子検査が有効であると考えられている一方で、遺伝子変異があまりに蔓延している劣性遺伝病の場合は、キャリア個体の扱いが非常に重要となってきます。アニコムではコーギーにおけるSOD1遺伝子がどのように変化しているのかということだけでなく、遺伝的多様性にも影響を及ぼしていないかどうかの解析も含めて研究を行いました。

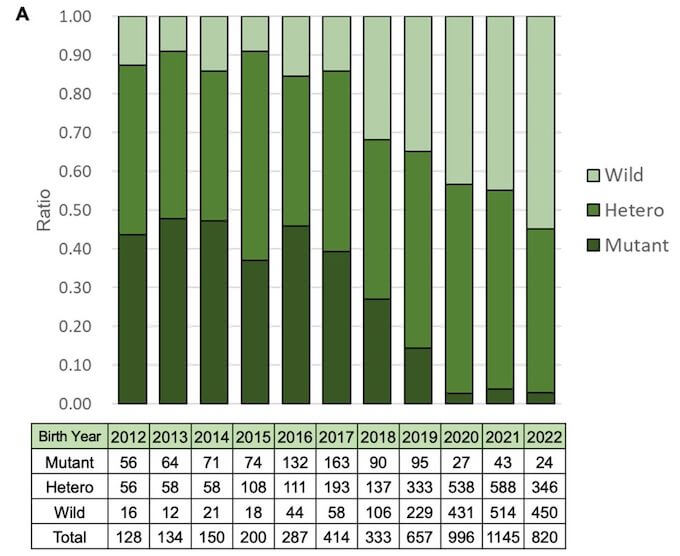

研究者らは2019年から2022年の3年間の間にSOD1遺伝子検査をしたコーギー5,512頭(誕生年は2012年から2022年に分布)のデータを解析したところ、成犬での検査が始まった2017年以降、2017年でのアフェクテッド(発症)の割合が39.4%から2022年には2.9%にまで減少していることが示されました。アフェクテッド個体の一番多い2013年は48.4%となっていましたので、それと比べると罹患犬が大幅に減ったことがわかります。

[image from bioRχiv fig1]

遺伝子検査を受けた犬の誕生年における、SOD1遺伝子の状態の分布。Wild(野生型で遺伝子変異なし)、Hetero(ヘテロ接合、片方の遺伝子だけが変異型、発症はしない)、Mutant(両親から変異遺伝子を受け継いでいる発症型)の割合を見ると、遺伝子検査開始後、Mutantが急激に減っていることがよくわかる。

さらに研究者らは近親交配が進んでいないかを確認するために、117頭の子犬(2019年生まれの野生型、2019年生まれの発症型、2022年生まれの野生型、2022年生まれの発症型)に対してゲノムワイドSNP解析を行いました。すると、どのグループの子犬の近親交配レベルに差は見られないことがわかりました。つまり、遺伝的多様性を減少させずに、SOD1遺伝子変異の保有率だけを下げることに成功したということです。

研究者らは結論として、近親交配を避けながらDM発症のリスクを下げるためのツールとして遺伝子検査が有効であることが強く示唆されるとしています。検査結果を参考にした繁殖が行われた結果とも言えるでしょう。また、コーギーのDM発症年齢の中央値は11歳であることから、日本でコーギーの遺伝子検査が一般的に行われるようになった時期を考慮すると、SOD1遺伝子の変異頻度および有病率の減少は2030年代ごろに顕著になるだろうと考察しています。

科学の進歩により、人でも自分の体質などを知るための遺伝子検査が手軽にできる時代になっています。犬に発症する遺伝病が広く知られるようになり、そのような時代背景の後押しがあったことも、今回のコーギーのSOD1遺伝子変異の保有率の減少にプラスに働いていたのかもしれません。そして一般の飼い主の意識だけでなく、コーギーのブリーダーの方々が検査結果のデータを取り入れ、近親交配が進まないような計画を立てて繁殖を行なったからこその結果ではないかと思います。

遺伝子検査を使った繁殖計画を立てることの重要性がこのようなことからよりいっそう認識されるようになり、遺伝病で苦しむ犬や、愛犬が遺伝病にかかって辛い思いをする飼い主の方が少しずつでも減っていくことを願ってやみません。

【参考文献】

【関連記事】