文:尾形聡子

[photo by JackieLou DL from Pixabay]

犬と人の生物的な違いのひとつに「多胎」であるか「単胎」であるかが挙げられるでしょう。多胎であることは生物の生き残り戦略として有利です。子犬の死亡率が高くても遺伝子を残せる確率は高まります。一方、人のように単胎であることは、妊娠中には胎児に十分な栄養が行き届きやすく、出産後も長期にわたって丁寧なケアが可能です。従って、出産後の死亡率が低くなり、成長する確率が高まります。

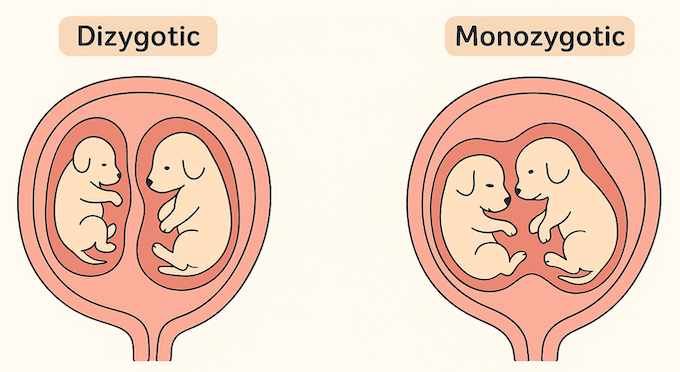

また、多胎であるということは、複数個の卵子を排卵する機能を備えているということでもあり、排卵期間中であれば異なるオスと交配することで、それぞれの卵子が別のオス犬の精子と受精することも可能です。一方、単胎である人は、通常は一個の卵子が排卵されます。しかし、なんらかの理由で複数の卵子が排卵されることもあり、二つの卵子が受精すれば二卵性双生児となります。

一卵性双生児は一つの受精卵が二つに分かれて成長していくことで誕生しますが、人が自然妊娠した場合に一卵性双生児が生まれる確率は約0.4%(1000人に4人程度)と言われています。しかし、多胎の犬において、一卵性双生児が生まれているのかどうかは外見だけでは判断がつかず、ほぼないだろうと考えられていました。

しかし、2016年、南アフリカの研究者らが犬の「一卵性双生児」を発見した世界初の症例を発表しました。母犬を帝王切開したとき、ひとつの胎盤に2頭の子犬の臍帯(へその緒)が繋がっているのを発見。その子犬のDNA解析を行った結果、遺伝子型が完全に一致しており一卵性であることが確認されたという報告です。とはいえ、人以外の動物で一卵性双生児が確認されるのは極めて稀であることには変わりありません。その理由のひとつには、一卵性双生児は胎内での成長が制限されてしまう可能性があったり、母体への負担も大きく、とりわけ自然界では生き残りに不利に働く可能性があるとも考えられるでしょう。

[illustration by chatGPT] 犬の妊娠状態は通常左のように胎仔はそれぞれ羊膜に包まれていて胎盤も別々。しかし、右の図のように同じ羊膜に包まれ胎盤を共有している(人で言うところの一卵性双生児)場合も極めて稀に起こることが報告されている(2016年)。

こんな話をしたのは、人では広く利用されている羊水検査のようなものが犬でも可能であることが初めて明らかにされたためです。人の羊水には胎児に由来するDNAが含まれているため、羊水検査を行うことで、胎児の染色体異常や特定の遺伝性疾患、性別や親子関係などを調べることができます。

犬の場合はこれまで、とくに純血種の繁殖管理においては、親犬の遺伝子型に基づいて推測する、いわゆる遺伝子検査が主流で、胎仔そのものの遺伝子を直接調べることは行われていません。ですが、胎仔期に遺伝子を直接調べることができれば、生まれてくる子犬の疾患の有無を把握することができます。たとえば、銅中毒(銅蓄積性肝炎)の遺伝性疾患の発症リスクがあることがわかれば、早期から食事管理を始めることができます。また、血統登録をする際の父犬を特定することができ、親子関係がよりクリアになるという利点もあります。

胎仔液から胎仔のDNAを抽出

このような利点が繁殖に活かせれば犬の福祉を向上することにも役立てられると考えた、イスラエルのエルサレム・ヘブライ大学の研究者らは、妊娠中の5犬種6頭の雌犬(シーズー、ボーダー・コリー、マルチーズ、オーストラリアン・シェパード、ジャック・ラッセル・テリア)を対象に研究を行いました。

まず研究者らは、妊娠中期(排卵後約45日)の胎仔から胎仔液(人の羊水に相当する液体)を安全に採取しました。この方法はお腹から針を刺して少量の液体を取り出すだけで、胎仔に直接侵襲を与えることはありません。また、母犬や父犬、出生した仔犬からも血液や組織サンプルを採取しました。

採取したサンプルからDNAを抽出し、犬の遺伝子情報を調べました。対象としたのは、イベルメクチンに対する感受性(MDR1)、変性性脊髄症(SOD1)、炎症性腸疾患(TLR4)、毛色(MC1R)、性別決定(SRY)の5つの遺伝子で、これらは犬の健康や繁殖に関わる役割を持ちます。

さらに、抽出したDNAを使って親子関係や家系内の血縁関係も確認しました。胎仔液と出生仔犬の遺伝子型が一致すれば、同じ個体であることがわかります。母犬や父犬との比較により、どの仔犬がどの親から生まれたかも確認可能です。また、遺伝子の多様性や家系間の関係も分析しました。

実験の結果、胎仔と生まれた子犬の個体識別、性別確認ができ、家系ごとに親子関係や同胎の特定ができることが示されました。また、遺伝性疾患や毛色に関する遺伝子についても、胎仔液と出生後の個体とで同じ遺伝子型であることが確認されました。

今回の研究の結論として、妊娠中期の胎仔液から胎仔由来のDNAが確実に得られることが確認され、DNA解析により性別、親子関係、毛色、遺伝性疾患などのリスクを出生前に判定ができることが示されました。今回の研究は概念実証(PoC)の段階にとどまっており、実際の繁殖管理や臨床応用にはさらなる検証が必要ですが、より健全な繁殖管理をしていくための基盤となるものだと研究者らは述べています。

[photo by stockphoto mania]

どのように活かしていくかが課題

犬は人のような中絶手術は行うことができません。そのため、胎仔液による検査方法はさまざまな倫理的な問題をクリアし、ガイドラインの作成も必要となるでしょう。これまでに、犬以外の家畜での羊水検査は実用化されておらず、基本的には研究レベルで止まっている状態です。

というのも、犬以外の牛や馬などの家畜は、繁殖の目的が経済性に直結しているため、羊水を使った検査をするには非効率だと考えられています。妊娠後に羊水穿刺をするリスクやコストを考えると一般化されていないのが現状のようです。

家畜と異なり犬の場合は経済性よりも、純血種としての血統維持やペットとしての1頭1頭の健康が重要で、近年では遺伝病のリスクが問題視されています。しかしこの方法を犬の血統や健康を守っていくために役立てていくには、上述したように、しっかりとしたガイドラインが必要だと思います。そもそも今回の研究は技術的な可能性を示してはいますが、犬の繁殖や福祉に直結するメリットはまだ見いだせていないと感じます。ともあれ、遺伝病の発症を防いでいくためには、繁殖をする前に今できる遺伝子検査を受けておくことです。すべての遺伝病が検査できるわけではありませんが、それだけでもかなりの遺伝病を予防していくことにつながると思っています。

【参考文献】