文:尾形聡子

[photo by Intima Mentis]

「クモ恐怖症」という言葉を聞いたことがありますか?クモにまつわる嫌な経験をしたことがないにもかかわらずクモに異常なまでの恐怖心を抱く人がいます。クモだけでなくヘビも同様で、これらの生き物に嫌悪感を持つ人が世界的に多いことが知られていました。はたしてそのような恐怖心は生まれつきなのか、それとも学習や文化的なものによるのか…?に対する研究が長年来行われていましたが、2017年、ドイツのマックスプランク研究所の研究により、どうやら生来的なものであると示されたのは記憶に新しいことです。かつてクモやヘビをみたことがない赤ちゃんでも、クモやヘビの写真をみるとストレス反応をみせたということなのです。この研究について詳しくは以下のリンク先をどうぞ。

現在、多くの地域そして人々にとってクモやヘビは生命を脅かすものではありませんが、太古の人々にとって毒を持つクモやヘビは危険なものであった可能性があると考えられています。そのため、クモやヘビを反射的に避けられることが生き延びるために重要な要因のひとつだったと考えられ、その時代からそのような「遺伝子」が脈々と受け継がれてきたことから、今もなお、遺伝的にクモやヘビが苦手な人が多いのではないかと推測されています。

被捕食者にみられる対捕食者反応

動物界においてこのような現象は「被捕食者」が「捕食者」に対してとる行動として一般的にみられ、「対捕食者適応(Anti-predator adaptation)」と呼ばれています。敵から見つかりにくいようカモフラージュできる体表色をしていたり、地下で生活をしたり、集団で行動することで敵を撹乱したり、相手の嫌がる化学物質を出したりなど、種の存続をかけてそれぞれの生物が独自に進化させてきたメカニズムを持ちます。

ではオオカミが祖先である犬には、生物界に広く存在しているこのようなメカニズムが遺伝的に残されているのでしょうか?遥か彼方昔、捕食者でも被捕食者でもあった犬は捕食行動をとっていただけでなく、被捕食者の立場として捕食者に対して危険を察知したり回避行動をしていたはずです。イギリスのダービー大学とノルウェーのサウスイースタン・ノルウェー大学の研究チームは、何よりも優れている犬の嗅覚に着目し、犬には捕食者をにおいで識別してきたDNAが残されているのではないかと仮定します。そしてそれを実証すべく実験を行い、結果を『Animal Cognition』に発表しました。

[photo by Eddy Van 3000]

会ったこともない動物の糞の匂いから危険を察知できるもの?

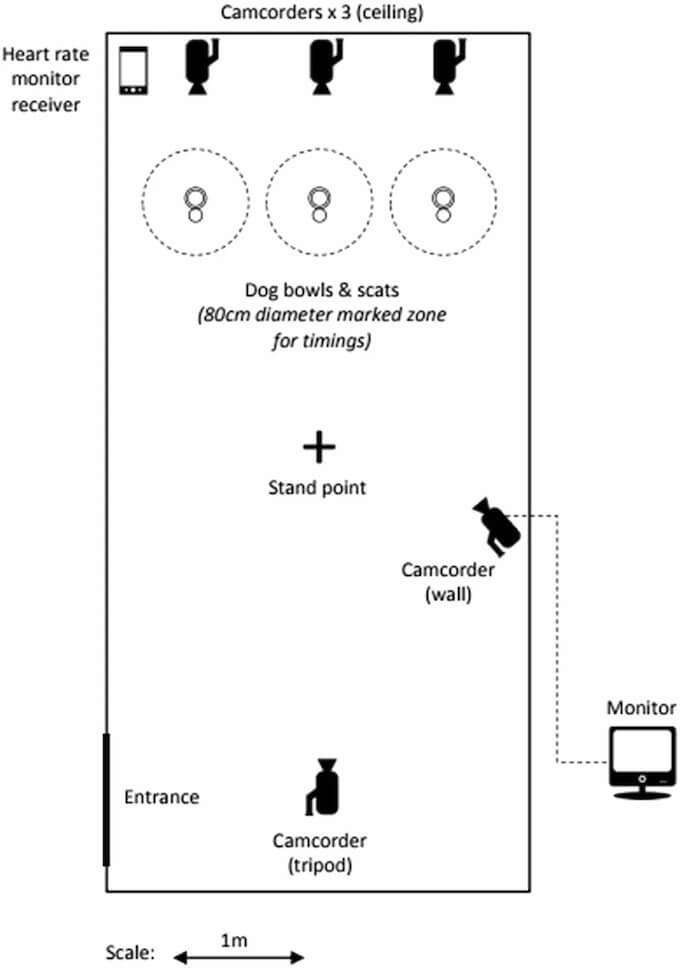

研究者らはにおいの対象として、①ヒグマまたはオオヤマネコの糞(捕食者)、②ヨーロッパビーバーの糞(犬にとって捕食者ではない草食動物)、③水(対照として)を準備。見た目にまったく同じボウルにドッグフードと肉の混ざった食べ物が入れられ、その前に①〜③が入った小さなペトリ皿が置かれました(以下の図を参照)。犬が食べ物を得るには、必ずにおいの元が入っているペトリ皿の近くに寄らなくてはならないという状況です。

[image from Animal Cognition fig1]

実験に参加した82頭の家庭犬は、その当日は何も食べずにお腹を空かせている状態で飼い主とともに実験室に入室。ロングリードをつけて自由に歩き回れる状態にしつつ、飼い主はアイコンタクトを取らないよう指示されていました。それぞれのにおいの場所で犬がどのように反応し、どのくらいの時間を過ごすのか行動が記録され、さらには心拍数も計測されました。実験の終了は、犬が3つのボウルすべてに少なくとも1回は近づき、ボウルに注意を払わなくなった時点とされました。

解析の結果、犬は捕食者(ヒグマまたはオオヤマネコ)の糞の近くで過ごす時間がほかの対象(ビーバーまたは水)に比べて有意に短く、心拍数がグッと上昇することが示されました。また、水よりビーバーの方が多少過ごす時間が短く、心拍数が高かったもののほぼ同レベルで、いずれも平時の心拍数と比べて有意に上昇することはありませんでした。

この結果より研究者らは、犬はヒグマやオオヤマネコなどの捕食者のにおいを本能的に感知し、恐怖が誘発されたのを示すものだとしています。このことは、野生の環境下において捕食者に自らをさらす時間を短くすることで、獲物の対象として認識される可能性を減らす行動を取ることと同じだと考えられます。つまり、対捕食者適応の行動であるということです。

ちなみに、参加した犬82頭すべてに狩猟経験がないわけではありませんでした。ヒグマの糞のときには55頭が参加、そのうち19頭の犬に狩猟経験があり、18頭の犬はクマのにおいと遭遇した経験があるとされていました。オオヤマネコの糞には27頭が参加、そのうち6頭に狩猟経験があったものの、オオヤマネコのにおいに遭遇した経験はなかったということです。参加した犬全体の3割くらいに狩猟経験はありましたが、経験の有無による行動の違いは見られなかったため、むしろ、経験よりも生得的なものであると、そこからもいえるのではないかと思いました。

[photo by Fraczek.marcin from wikimedia] フィンランド原産の猟犬、カレリアン・ベア・ドッグ。クマに立ち向かえるのは遺伝的気質があってこそ。

被捕食者としても、捕食者としても

犬は捕食者としての狩猟行動が元となり、そこから特定の行動パターンに特化した犬種というものがつくられてきました。そしてそのDNAは犬の体に残されているのはよく知られていることです。犬のそのような行動が遺伝によるものかどうかという研究は数多く行われていますが、今回の研究のように被捕食者としての犬の行動に遺伝子が関わっているかどうかを調べる研究がされたのは初めてのことのようです。

もっとも古い家畜である犬は、人と共に暮らすことで種の存続を果たしているという意味では大成功している生物種であるといえます。さらに種の存続を確実なものとするために、昔の犬たちは対捕食者適応の行動をするDNAを進化させ、それが現在の犬たちにも受け継がれている状態である可能性があることもわかりました。このことは、捕食者に対する被捕食者としての遺伝子レベルでの行動は、人による選択繁殖に影響を受けずにきた特性であるともいうことができるでしょう。

犬には私たちが気づいていないところでまだまだ「野生的」なところが残っているのかもしれませんね。

【参考文献】