文と写真:アルシャー京子

歯の根元が薄っすらと茶色くなってきたら歯石は出来始め。ご用心あれ!

愛犬の顔が近づいてきたとき、「臭い」と感じる飼い主は多いと思う。そしてその臭いの元は歯に付いた歯石であることが多い。

犬の歯みがきは近頃でこそいろいろとテーマに上がるようになったけれど、一昔前までは一体誰が頭にめぐらせたものか。しかし、歯の健康は(ヒト同様)犬にとっても体全体の健康に繋がるのである。

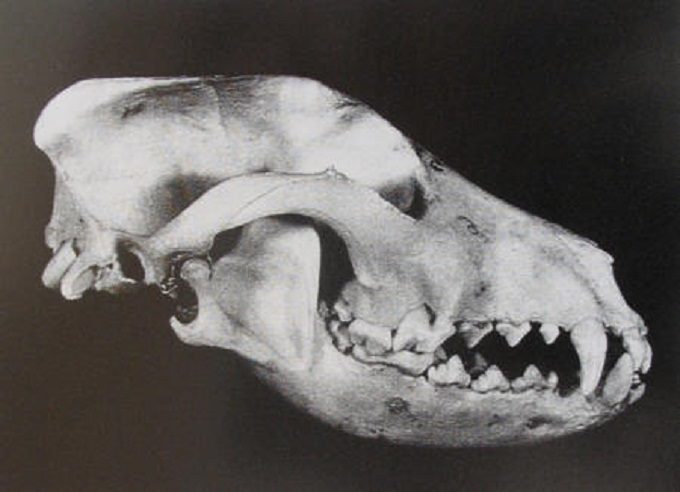

犬(ピンシャー)の頭蓋骨を横から見たところ。(Albert Heim Stiftung所蔵、「Vom Wolf zum Rassehund」Raeber著より)